Si è conclusa con grande successo di pubblico (40.000 presenze) l’ultima edizione del Far East Film Festival di Udine, finalmente di nuovo in presenza dopo le edizioni in streaming dovute alla maledetta epidemia. La città friulana si è rianimata dei colori dell’Estremo Oriente come da tempo non succedeva ed è stato di nuovo un incanto. Per la cronaca la competizione è stata vinta dallo zuccheroso film coreano “Miracle: Letters to the President” di Lee Jang-hoon.

Si è conclusa con grande successo di pubblico (40.000 presenze) l’ultima edizione del Far East Film Festival di Udine, finalmente di nuovo in presenza dopo le edizioni in streaming dovute alla maledetta epidemia. La città friulana si è rianimata dei colori dell’Estremo Oriente come da tempo non succedeva ed è stato di nuovo un incanto. Per la cronaca la competizione è stata vinta dallo zuccheroso film coreano “Miracle: Letters to the President” di Lee Jang-hoon.

Ovunque concerti, spettacoli, workshop a tema e naturalmente il cuore pulsante della rassegna con i film al Teatro Nuovo Giovanni da Udine fin dalla prima mattina e giù fino a tarda ora, la notte in un continuo carnevale di spezie e di colori che hanno fatto di nuovo la gioia degli appassionati venuti da tutta Italia che non ne potevano più di starsene sul divano davanti ai loro tablet.

Partecipare ad un festival anche nell’epoca del digitale è un’emozione unica e insostituibile e il Feff nei suoi oltre quattro lustri di vita ha saputo costruirsi un’atmosfera del tutto particolare che poche rassegne possono vantare. Chi viene a Udine sa bene cosa aspettarsi e trovare. Il Feff riesce a conciliare altissima qualità e disimpegno totale, cinefilia spinta e semplice gusto di godersi un buon film divertente, rimanendo sempre accogliente e accessibile anche a chi non è uno stretto cultore delle meraviglie del Sol Levante.

E’ proprio questa atmosfera familiare e di prossimità anche con le star apparentemente più inarrivabili a garantirne il fascino, una formula che di sicuro promette moltissime nuove edizioni e la fedeltà di un pubblico che continuamente si rinnova. Se i fan della prima ora ormai cominciano ad avere i capelli bianchi e i figli all’università, il festival ha saputo allevare con cura una nuova generazione di appassionati giovanissimi grazie al fatto che non ha mai voluto fossilizzarsi su una sola proposta ma ha saputo innovarsi e cambiare con il mutare dei tempi e delle circostanze, cavalcando la tigre di una cinematografia che in vent’anni si è trasformata radicalmente come tutto l’audiovisivo e lo spettacolo dal vivo in generale.

E’ proprio questa atmosfera familiare e di prossimità anche con le star apparentemente più inarrivabili a garantirne il fascino, una formula che di sicuro promette moltissime nuove edizioni e la fedeltà di un pubblico che continuamente si rinnova. Se i fan della prima ora ormai cominciano ad avere i capelli bianchi e i figli all’università, il festival ha saputo allevare con cura una nuova generazione di appassionati giovanissimi grazie al fatto che non ha mai voluto fossilizzarsi su una sola proposta ma ha saputo innovarsi e cambiare con il mutare dei tempi e delle circostanze, cavalcando la tigre di una cinematografia che in vent’anni si è trasformata radicalmente come tutto l’audiovisivo e lo spettacolo dal vivo in generale.

La fruizione attuale del prodotto cinematografico non è nemmeno paragonabile a quella della prima edizione del Feff quando un gruppo di “carbonari” si ritrovò nella sala del cinema Ferroviario posta accanto all’ultimo binario della stazione di Udine per vedere Honk Hong Express di Wong Kar-wai e altre delizie del genere.

L’annuncio della presenza di Kitano al Festival di Udine aveva fatto fremere i cuori di tutti i fan storici e junior del grandissimo regista giapponese. Era sembrato a tutti l’avverarsi di un sogno, sembrava fin troppo bello per essere vero; infatti, non lo è stato.

Fin dall’apertura delle prevendite per i biglietti e ancora prima, nelle fasi di prenotazione degli accrediti gli uffici del Feff 24 sono stati letteralmente subissati di richieste come api attratte dal miele, gli appassionati avevano cominciato a ronzare attorno al favo stillante ambrosia. Tanta è stata dunque la delusione quando si è scoperto che non si trattava del prezioso nettare dei fiori ma di altra maleodorante sostanza che non attira per nulla gli operosi imenotteri (Apis Mellifera) ma i molto più volgari ditteri comuni (Musca Domestica) che se la mangiano.

Comunque nessuno è voluto mancare alla cerimonia di premiazione del regista con il meritatissimo, prestigioso “Gelso d’oro” alla carriera. La sala del Teatro Nuovo Giovanni da Udine era gremita ed emozionata, sinceramente convinta nel suo tributo al regista che è sempre stato il nume tutelare e il motivo recondito per il quale lo stesso Festival esiste. 25 anni fa una generazione intera di giovani cinefili aveva scoperto il nuovo cinema orientale attraverso i film di Kitano; è vero che un certo impulso a lanciare la moda lo diede in seguito anche Quentin Tarantino con le sue rielaborazioni e i suoi plagi Honkongesi, ma il fenomeno, almeno per quanto riguarda il nostro paese, era già iniziato da qualche tempo. Proprio i “ragazzi” del Feff lo dimostrano con il fatto che già allora avevano pensato alla realizzazione di una rassegna dedicata al cinema di genere orientale, la prima e la più longeva in Italia.

Alla fine in realtà non è voluto mancare nemmeno lui. Dal salotto di casa sua ha partecipato alla premiazione via Skipe ed è stato bellissimo vedere il suo faccione sul mega schermo del festival, emozionato e divertito mentre gli veniva porto a distanza il premio. Sabrina Baraccetti, Thomas Bertacche da sempre al vertice della manifestazione e il critico Mark Schilling visibilmente emozionati hanno letto la motivazione e dialogato con il regista che, con il suo atteggiamento disincantato e i suoi tic, ha reso tutto piacevolmente informale e casalingo; tutta la premiazione è sembrata una normalissima video-chiamata tra amici di lungo corso. Kitano si è scusato con le centinaia di persone che lo aspettavano in sala ricordando le comprensibili difficoltà negli spostamenti dal Giappone a Udine visto il perdurare dell’emergenza covid e le problematiche dovute all’orrore ucraino.

Alla fine in realtà non è voluto mancare nemmeno lui. Dal salotto di casa sua ha partecipato alla premiazione via Skipe ed è stato bellissimo vedere il suo faccione sul mega schermo del festival, emozionato e divertito mentre gli veniva porto a distanza il premio. Sabrina Baraccetti, Thomas Bertacche da sempre al vertice della manifestazione e il critico Mark Schilling visibilmente emozionati hanno letto la motivazione e dialogato con il regista che, con il suo atteggiamento disincantato e i suoi tic, ha reso tutto piacevolmente informale e casalingo; tutta la premiazione è sembrata una normalissima video-chiamata tra amici di lungo corso. Kitano si è scusato con le centinaia di persone che lo aspettavano in sala ricordando le comprensibili difficoltà negli spostamenti dal Giappone a Udine visto il perdurare dell’emergenza covid e le problematiche dovute all’orrore ucraino.

Tutto assolutamente giustificabile, non c’è stato da rimanere delusi dall’assenza anche perché il regista ha annunciato che sta lavorando alle fasi finali del montaggio del suo ultimo film e che ha intenzione di venire al Feff del prossimo anno a presentarlo. C’è davvero da rallegrarsene, in fondo quello che davvero conta è che il Maestro continui a lavorare e che delizi i fan ancora a lungo con i suoi fiori e fuochi d’artificio. Parafrasando il titolo di un suo film: “Glory to the Filmaker! Glory to the Master! Takeshi Kitano Banzai!”

Ma il vero cuore del festival naturalmente sono le opere cinematografiche. Cominciamo ad analizzarne alcune tra quelle presenti in cartellone, tralasciando volutamente quelle che hanno vinto la kermesse delle quali è possibile trovare ovunque fin troppe informazioni. Ci concentreremo in questa prima recensione solamente sull’omaggio a Takeshi Kitano cominciando con un recente documentario dedicato alla sua carriera

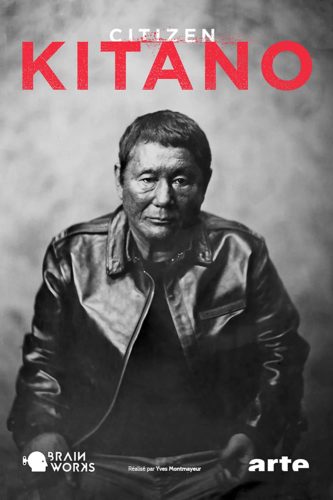

Citizen K di Yves Montmayeur (2021) E’ un’operina biografica del tutto didascalica che non rivela niente di nuovo sul grande regista giapponese ma che è ben confezionata e rivolta soprattutto ad un pubblico di neofiti che non conosce Kitano e che può così trovare una guida piuttosto agile e senza alcun approfondimento per cominciare ad esplorare il suo universo creativo.

Citizen K di Yves Montmayeur (2021) E’ un’operina biografica del tutto didascalica che non rivela niente di nuovo sul grande regista giapponese ma che è ben confezionata e rivolta soprattutto ad un pubblico di neofiti che non conosce Kitano e che può così trovare una guida piuttosto agile e senza alcun approfondimento per cominciare ad esplorare il suo universo creativo.

Alcune considerazioni nel documentario comunque si fanno notare. Prima di tutto quando, durante un’intervista, il regista dichiara che quello che davvero vuole con la sua poetica è poter conservare la sensibilità dello sguardo di un bambino. Sembra un’affermazione del tutto ordinaria e perfino banale ma se riferita al cinema giapponese assume tutt’altro significato.

Ozu Yasujiro padre indiscusso di quella cinematografia e genio universalmente riconosciuto diceva che il suo cinema non era altro che la realtà quotidiana guardata ad altezza di bambino e infatti posizionava la macchina da presa in basso proprio tenendo conto dello sguardo dei fanciulli. Se si mettono vicini “L’estate di Kikujiro” di Kitano e “Buongiorno” o “Tokkan Kozo” di Ozu la contiguità e l’ispirazione appaiono immediatamente del tutto evidenti. Nel documentario però c’è almeno una sequenza del tutto memorabile ed è quella nella quale Kitano stesso intervista l’anziano Akira Kurosawa vestito all’americana con una sgargiante maglietta dei Lakers che lo elogia apertamente riconoscendone meriti assoluti.

Vale lo stesso per le parole di Naghisa Oshima che lanciò la sua carriera di attore drammatico con “Furyo” accanto all’immenso David Bowie e lo consacrò in “Tabù-Gohatto” come meraviglioso attore “shakesperiano” in grado di rappresentare “il silenzio degli uomini” così come la farsa più greve. Della gioventù del regista si sottolineano soprattutto la sua vicinanza almeno ideale e forse un po’ velleitaria al movimento situazionista di importazione francese. D’altronde ad interpretare il cinema e la carriera artistica di Kitano attraverso gli scritti di Guy Debord ci aveva già pensato più di due decenni fa Enrico Ghezzi che con il suo FuoriOrario fu il vero scopritore in Italia del genio di Asakusa.

Si descrivono in modo molto sommario le tappe della carriera artistica di Kitano a partire addirittura dall’infanzia e dalle suggestioni del teatro di strada dei burattini (Kamishibai) passando per gli anni roventi dell’università negli anni ‘60, i Jazz Club di Sinjuko e poi i club equivoci di Asakusa, sempre a Tokio fino alla prima consacrazione nel duo di Manzai Two Beats (Genere di coppia comica da cabaret tipico giapponese). Beat Kitano poi proseguì da solo diventando il divo televisivo che è tutt’oggi scoprendo progressivamente le sue meravigliose doti prima d’attore e poi di regista rivoluzionario.

Giustamente nella biografia non mancano per nulla i riferimenti alla sua eccellenza come pittore che testimonia, se ce ne fosse ancora bisogno, la sua poliedricità di artista multiforme, dallo spirito libero, come ha detto qualcuno: “Un filosofo che si diverte”. Due dichiarazioni si fanno ricordare. La prima è quella di Kayoko Kishimoto, sua storica attrice (è la moglie malata del protagonista di Hana-bi) che in sostanza dice che conosce Kitano dai tempi dell’università e dopo tanti anni, quando si incontrano lui fa il pagliaccio come ha sempre fatto, per farla ridere anche adesso che hanno entrambi una certa età. Lo dice in modo molto tenero rivelando l’affetto che li lega e la lunga intesa professionale.

Straordinarie anche alcune affermazioni di Kitano stesso che raccontano del suo carattere in fondo timido e riservato che cerca di nascondere con la sua irruenza e apparente rozzezza: “Non voglio apparire colto e non mi piacciono nè la pomposità e nemmeno i camuffamenti, ora voglio essere solo ciò che sono. Prima mi imbarazzavo quando mi prendevano in giro, ma una volta superato il senso di vergogna ti senti libero. Non posso più fingere di non essere lo sfigato che sono. Mi sono liberato dal giudizio degli altri e accettando ciò che sono posso finalmente godermela.”

Sonatine di Takeshi Kitano (1993) Non servono moltissime parole per sottolineare l’importanza di questo capolavoro che ha influenzato la storia del cinema mondiale degli ultimi trent’anni e che conoscono tutti. Su di esso sono state scritte biblioteche intere, quindi è inutile dilungarsi troppo. Ogni vero appassionato e non solo della cinematografia dell’Estremo Oriente l’ha visto decine di volte, oppure ci ha fatto un esame all’università, visto che ormai è materia di studi accademici.

Sonatine di Takeshi Kitano (1993) Non servono moltissime parole per sottolineare l’importanza di questo capolavoro che ha influenzato la storia del cinema mondiale degli ultimi trent’anni e che conoscono tutti. Su di esso sono state scritte biblioteche intere, quindi è inutile dilungarsi troppo. Ogni vero appassionato e non solo della cinematografia dell’Estremo Oriente l’ha visto decine di volte, oppure ci ha fatto un esame all’università, visto che ormai è materia di studi accademici.

Più raro è vederlo su un grande schermo degno di questo nome. L’emozione di rivederlo in sala al Teatro Nuovo Giovanni da Udine è stata davvero impagabile e il pubblico del festival in religioso silenzio e con sacrale attenzione si è “bevuto” ogni fotogramma in un’estasi collettiva con pochi paragoni, un autentico rito del cinema durante la quale la luce si fa ancora “fiori di fuoco” tanto per indugiare ancora nei riferimenti a Kitano.

Dopo tre decadi il film non ha perso un minimo di freschezza e il suo fascino algido e allo stesso tempo infuocato sembra perfino essere cresciuto raggiungendo lo status di classico immortale da cineteca. Il suo tempo è sospeso come i suoi silenzi, le sue attese e le sue ossessioni sullo sfondo del mare. Dalla sceneggiatura originale (secondo e definitivo trattamento) traiamo le ultime sequenze nelle quali si dice di Miyuki, la ragazza sulla spiaggia che sta aspettando il ritorno del suo amato Murakawa, un violento Yakuza che è andato in città a prendersi la propria vendetta in un’incredibile sparatoria.

“Scena 103. Casa sulla spiaggia: Miyuki

S.104. Strada: L’auto blu avanza.

S.105. Strada: Miyuki sta aspettando. Un camioncino le passa accanto e la supera.

S.106. Strada: Il camioncino procede lungo la strada. Supera l’auto blu, ferma al ciglio della strada, si allontana. All’interno dell’auto c’è Murakawa. Si punta la pistola alla tempia. Spara.

S.107. Strada: Miyuki aspetta.

S.108. Strada: Il Cadavere di Murakawa.

S.109. Strada: Miyuki.

S.110. Strada: L’auto blu. Titoli di coda.

S.111. Spiaggia: Girasoli in fiore.”

Battle Royale Director’s cut di Fukasaku Kinji (2000).

Battle Royale Director’s cut di Fukasaku Kinji (2000).

Per certi aspetti è un lungometraggio davvero sopravvalutato, il film postremo di un grande autore del cinema non solo di genere giapponese ormai esaurito. Per altri invece è del tutto travisato e misconosciuto, schiacciato da una visione pop che non tiene conto minimamente dell’interessante sostrato di riferimenti psicologici che il film contiene. Solitamente si sottolineano gli aspetti più giovanilistici e gore della vicenda che piace molto ai cinefili nerd e tarantinati cui bastano quattro ragazzini che si sgozzano per essere soddisfatti. Battle Royale se ben guardato è altro da un semplice teen o young adult drama in salsa slasher che oggi viene assimilato a tutti gli altri “Hunger Games, The Maze e Squid Game” del mondo e chi più ne ha più ne metta.

Fukasaku, autore di capolavori di genere come “Kurotokage, Lotta senza codice d’onore, The Yagyu Conspiracy”, era troppo intelligente anche da senescente per accontentarsi di così poco. Il suo ultimo lavoro, chiaramente ispirato ai capolavori di Carpenter (1997-Fuga da New York) e ai film di Paul Verhoeven (soprattutto per l’inserto in cui un video spiega ai ragazzi quanto divertente sarà assassinarsi a vicenda nello spietato gioco nel quale sono coinvolti), nasconde almeno una sottotraccia di critica feroce all’autoritarismo della società nipponica che viene rappresentata con satira violenta e implacabile come una gerontocrazia che costringe i giovani a competere fino ad annullarsi.

Quella che viene rappresentata è una società nichilista, autolesionista e intimamente suicida che preferisce annullare il futuro dei propri figli piuttosto che trasformarsi ed evolvere. E’ proprio questo il senso del romanzo di Koushun Takami dal quale la sceneggiatura è tratta.

La sequenza davvero emblematica non va cercata tanto nei continui episodi violentidella gara sull’isola nella quale gli studenti si ammazzano a vicenda perché ne rimanga solo uno tra pugnalate, esplosioni, suicidi e colpi di mitraglia, ma in quella nella quale, ormai morti quasi tutti gli studenti, il Professore, interpretato al suo peggio da Takeshi Kitano, fa attività fisica da solo davanti al campo sportivo vuoto nel quale avrebbero dovuto ripetere i suoi gesti ginnici tutti gli allievi che anche lui ha contribuito a sterminare. Spesso sembra proprio che le società autoritarie tendano a sedare o a sopraffare direttamente i propri sottoposti fino a una specie di soluzione finale palingenetica e assurda.

Come si diceva più sopra si fa notare l’interpretazione legnosa e svogliata di Beat Kitano, stranamente inconsistente in una parte che sembrava tagliata e levigata su misura per lui. Anche se per i fan più accaniti la prestazione rimane notevole, il suo personaggio risulta perfino auto-parodistico anche se comunque significativo rispetto alle dinamiche complessive del film.

Angariato e deluso dall’indisciplina dei propri studenti il prof. Kitano (il personaggio del film ha lo stesso nome dell’attore regista) sfrutta il Millennium Educational Reform Act (Battle Royale act), il gioco di sopravvivenza voluto dal governo di una futura violentissima società al collasso, per suicidarsi insieme ai suoi ragazzi in un’orgia di sangue finale e liberatoria. Kitano sembra interpretare se stesso in un episodio più crudele degli altri del suo programma televisivo “Takeshi’s Castle”, conosciuto anche da noi nella rielaborazione della Gialappa’s Band.

Angariato e deluso dall’indisciplina dei propri studenti il prof. Kitano (il personaggio del film ha lo stesso nome dell’attore regista) sfrutta il Millennium Educational Reform Act (Battle Royale act), il gioco di sopravvivenza voluto dal governo di una futura violentissima società al collasso, per suicidarsi insieme ai suoi ragazzi in un’orgia di sangue finale e liberatoria. Kitano sembra interpretare se stesso in un episodio più crudele degli altri del suo programma televisivo “Takeshi’s Castle”, conosciuto anche da noi nella rielaborazione della Gialappa’s Band.

Gli manca del tutto la solita verve e la paradossale comicità di certi momenti. Kitano, straordinario attore, quando non è alla regia appare a volte goffo e fuori luogo perdendo completamente l’aura che lo contraddistingue. Tra tutte le sue interpretazioni questa è forse la peggiore e non lo salvano né i biscottini rubati ad un’allieva che ingurgita continuamente e non lo redime neppure la sequenza finale nella quale dopo essere stato crivellato di colpi si rialza un’ultima volta per telefonare alla figlia che lo insulta come sempre.

Si permetta, in conclusione, una citazione dal romanzo (Mondadori, 2016) che rivela le intenzioni politiche e ideologiche dell’intreccio che nel film sono solo suggerite.

“Quella nazione era proprio come la nostra. Un governo oppressivo e un dittatore, la propaganda ideologica, l’isolazionismo e il controllo dell’informazione. Lo spionaggio dei cittadini. Ma ha fallito dopo soli quarant’anni (…) Perché pensi che sia così? (…) Non lo so (…) Prima di tutto, è una questione di equilibrio (…) Anche la nostra nazione è fondamentalmente totalitaria, ma il suo governo è molto abile…bè potrebbe anche essere stato solo fortunato, ma sta di fatto che da noi hanno lasciato un’illusione di libertà. Quindi, da una parte ci danno il contentino e dall’altra proclamano: Ovviamente ogni cittadino ha il diritto alla libertà, però quest’ultima deve essere controllata per interesse del bene pubblico – Quest’affermazione in realtà suona legittima, No?”

(Continua)

Flaviano Bosco – instArt 2022©